蔵見学、まずお邪魔したのは瓢亭(ひさごてい)という建物で、こちらで吉乃川さんの歴史などのDVDを見せて頂きました。こちらで基礎知識を入れたお陰で、その後の蔵見学でお話していただくことが、すんなり入ってきたと思いました。

===

さて、はじめに見学をさせていただいたのは「眞浩蔵」(しんこうぐら)。中越地震で古い蔵が壊滅してしまった後に建てられた蔵で、平成19年4月から使われているとのこと。こちらの蔵では酒を造るのみ行っており、瓶詰め等は他の蔵で行っています。

白衣と帽子を装着し、手を洗って出発です!

通路を歩いていくと-5℃冷蔵庫がある部屋の前を通り過ぎました。純米吟醸や純米大吟醸を貯蔵しておくとのこと。では、順に巡った施設をまとめてみます。

■タンク

大吟醸以外のお酒のタンクには、水はホースで、米はエアーシューターを伝って入るようになる。外と同じ温度が保たれているとのこと。

・純米吟醸のタンクの中を見せて頂きました。20日くらいで搾るとのことですが、搾る手前に酵母が死んでしまうと良いお酒にならないとか。なので、最後まで泡が出続けているのが良いのだそう。現在は全国的に泡が出ない酵母が広く使われているとのこと。ちなみに酒の香りが出てくるのは泡が少なくなってきてからとのことで、仕込んだばかりの酒は香りがあまり出ないのだそうです。

・大吟醸のタンクの中身を見せてもらいました。こちらも外気よりも温度が下がらないように管理されているとのことでした。タンクからは甘い香りがしていましたが、この香りをいかに酒の中に残すかが重要であるとか。殆どは酒粕の中に入ってしまうとのことです。

他、昔から使用している10mもの高さがあるタンクは、MAXで一升瓶5万本分だそうですが、現在では多品種少量生産になっているため、あまり使わないとのこと。大きいのでカイ入れ(棒で混ぜる)できないので、酵母の活動だけで対流するのみだそうです。ちなみに酵母は1ccの中に2億個居るのだと!それを聞いたメンバー「ミッチミチですね」のナイス表現。1日1~1.5%くらいアルコールが増えていくのだとか。

■洗米

こちらの蔵では、竹ザルを使ってお米(越端麗)を洗っていました。ガサガサ飯米を洗うようにせず、やさしく洗い、ホースの水を掛けてとぎ汁を流します。その後ストップウォッチで時間を計り、水を吸わせたり。こちらで使う水も温度を一定に保つことで、蒸かしたときの仕上がりを一定に保つのだそうです。

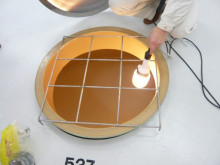

■麹室

大吟醸は木の麹室で、杉のハコで手作業で造ります。それ以外の室には自社開発の「中越式製麹機」で造っています。出来上がった麹は使うまで温度を下げるため冷やしておきます(「枯らし」と言います)麹を食べましたが、優しく甘いです。1麹2モト3造りというように、麹の出来で酒が決まります。麹を若く造ると米があまり溶けないので、端麗なお酒ができるとのお話でした。

■蒸米

お米を蒸かす機械があり、蒸かされたお米はベルトに乗って冷やされる工程に送られていました。蒸しあがったお米を食べさせたもらうと、パリパリで、均一な硬さです。水を吸わせすぎるとべちゃべちゃになるんだそうですが、蔵の人は蒸しあがったお米を手でこねて耳たぶくらいの硬さにし、伸ばしたものを透かして見たときに粒(米の芯)が無いか確認するそうです。ちなみにこねた米は「ひねりもち」と言うそうです。お米は麹になるものは酒米を、掛け米は飯米(こしいぶき)を使うのだそうです。

■上槽

ふね(大吟醸のみに使用。斗瓶にとって鑑評会に出すなど)およびヤブタ式の機械を見せて頂きました。酒粕が沢山出ているものは上質なお酒であるというお話。

大吟醸:5割

普通酒:3割

純米酒:4割

くらいの粕が出るのだとか。

さて、原酒を試飲させていただきました。日本酒度は+9.アルコール度数は20度。色は薄く黄色がかっており、ビタミン等に色なのだそうです。ろ過すると色が透明に近づくのだそう。きき猪口に入っているロゴは、古い会社ロゴだそうです。これもカッコいいですね!

***楽しい蔵見学は後編へ続く***